湯河原の「くすりと健康相談薬局」トキワ薬局のHPをご覧いただきまして、ありがとうございます。

前回の記事では「スポーツの秋」に絡めまして、健康観の歴史についてご紹介いたしました。

文化、宗教、時代背景といった要因が健康観の変化をもたらしてきましたが、もう一つ欠かせない要因に「食事」があります。

毎年秋は「食欲の秋」という方も多いと思いますが、今年の秋は健康的な食事を楽しみながら、自身の健康への意識を高めてみるのもオススメです。

◎食事が健康観へ及ぼす影響とは?-湯河原のトキワ薬局-

WHO(世界保健機関)は健康について、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と定義しています。

つまり、「疾病や病気が無ければ健康」というわけではありません。

肉体的に健康であっても、精神的に不健康であれば、やはり健康ではないといえるのです。

昔は生命維持の意味合いが大半を占めていた食事ですが、現在は生命維持だけでなく、自分たちの健康観に沿って楽しむこともできます。

今回は、そんな食事と健康観の歴史をご紹介いたします。

①縄文時代

・1日1食

・前記・中期はドングリ(トチ、ナラ、クルミ、クリ、カシなど)

・後期から稲作が始まったものの、米はまだ主食の地位を確立していない

・食事は主食のみのスタイルが主流

《健康観:健康は神のみが司るもの》

→食事と健康への関係意識はあまりない

②弥生時代

・稲作技術が北海道を除く日本列島で広がり、米を主食として食べ始める

・食事は副菜と一緒に食べるスタイルが確立

・米以外には、植物(大麦・小麦・大豆など)、果実(桃・梅・柿など)、肉類(猪・鹿など)、魚類(タイ・マグロ・貝類など)が多かった

・弥生時代後半、当時の天皇が「肉食禁止令」を発布

牛、馬、犬、猿、鶏の肉を食べることが禁止され、以後1200年間肉食を避ける文化が続いた(その間、和食の基礎となる魚類を多く食べる文化や、肉類を断つ「精進料理」などが登場)

《健康観:病気には理由があり健康には薬や医術が必要》

→健康には神だけでなく、他の要素も関係していると感じ始める

③奈良〜平安時代

・1日2食(朝夕)

・米は一般的な主食となるが、精米した白米は身分の高い人のみであり、庶民は精米度の低い「黒米」を食べていた

《健康観:仏教の教えにより、自然に逆らわない生き方や、身体より人にやさしく穏やかな人間性の健やかさを重視》

→まだ食事内容が安定しておらず、天災や動乱などが多かった時代背景も相まって、食事よりも生き方や心の健やかさを重視する

④室町時代

・ポルトガルをはじめとする南蛮諸国との交流からカボチャ、トマト、キャベツ、ジャガイモ、サツマイモなど「南蛮わたり」の新種の野菜が日本に持ち込まれ、日本の人々の食生活の栄養面が大きく改善した

《健康観:食文化が発達し始め、健康と食事の関係がより密接になる》

→食事内容が少しずつ安定し始め、食事と健康について考え始める

⑤鎌倉〜江戸時代

・1日3食が確立(ただし2回食を基本とする・1食あたり米2.5合を2回)

・千利休により確立された茶道は、戦国武将などから精神安定を求められる存在になった

・サツマイモが食料に加わり、米の代用としても重宝される

・多くの料理本が出版され、中国や南蛮料理の影響が加わり、料理屋も増える

《健康観:医療の発達や、食文化の広がりなどにより、民衆レベルで健康を意識し始める》

→より食事内容が安定・多様化し始め、一般民衆にも健康への興味関心が生まれる

⑥明治〜現在

・鎖国廃止により、西洋文化が一気に流入

・肉食禁止令の廃止により、牛鍋(すき焼き)、カレー、コロッケなど肉食文化が始まる

・1950年代初頭には、戦争終結により米が従来の地位を回復

・戦後、肉、食パン、乳製品などが日本人の食生活に大きく入り込むなど、本格的に食の西洋化が始まる

引用 農林水産省HP

・学校給食は明治時代に開始、しかしパンが出たのは戦後まもなくであり、現在のパンと牛乳で食事を楽しむ文化は戦後から多く親しまれてきた

《健康観:健康維持や、体力強化、働くために体力づくりなどを行うようになった。

そののち働くためではなく個人の楽しみや体型の美しさなどの目的で、人生を充実させるために健康づくりを多様化した健康観へと変化している》

→食事も健康観に沿った一つのツールとして、幅広い人たちに楽しまれるようになった

こうして見ると、食生活もまた、健康観に大きく影響しています。

また江戸時代から現在まで続いている1日3食の食文化は、健康へどのような影響があるのでしょうか?

★朝昼晩・1日3回食事を取る意味とは?

江戸時代までは1日2食が基本でしたが、現在は1日3食が基本とされています。

昔の人に比べて、深夜まで起きたり仕事したりしている人が多い現代では、3食の方が合っていると言われています。

また1日を通して、自然に空腹を感じだすのは「朝昼晩あたり」という方も多いのではないでしょうか?

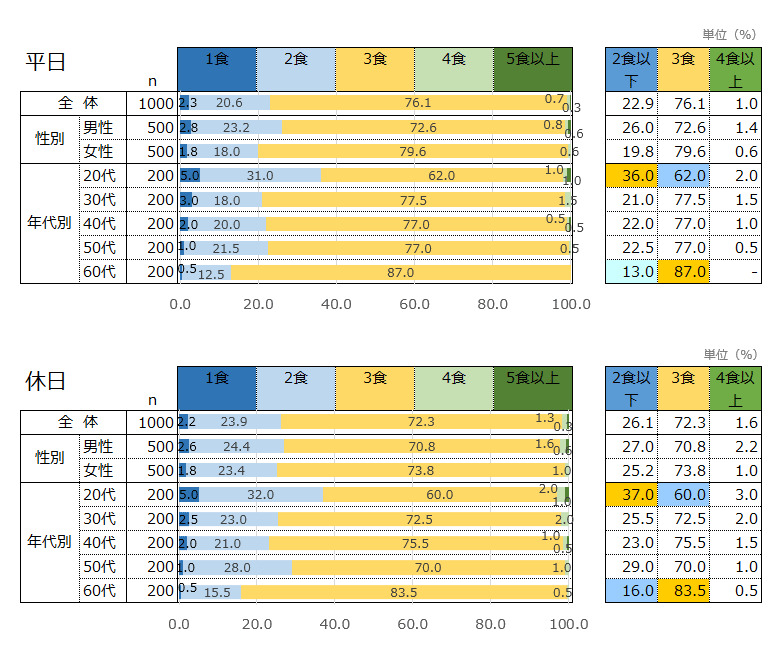

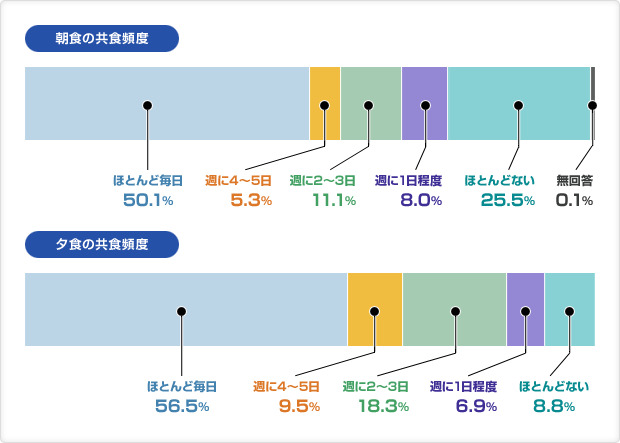

しかし現在は、夜勤や仕事の忙しさなど生活習慣の多様性により、平日だけでなく休日にも3食を規則正しく食べていない人が増えています。

引用 アスマークHP

上記にある調査結果から、特に2食の割合が多いことが分かります。

しかし食事には「空腹を満たす」だけでなく、多くの意味や効果が存在します。

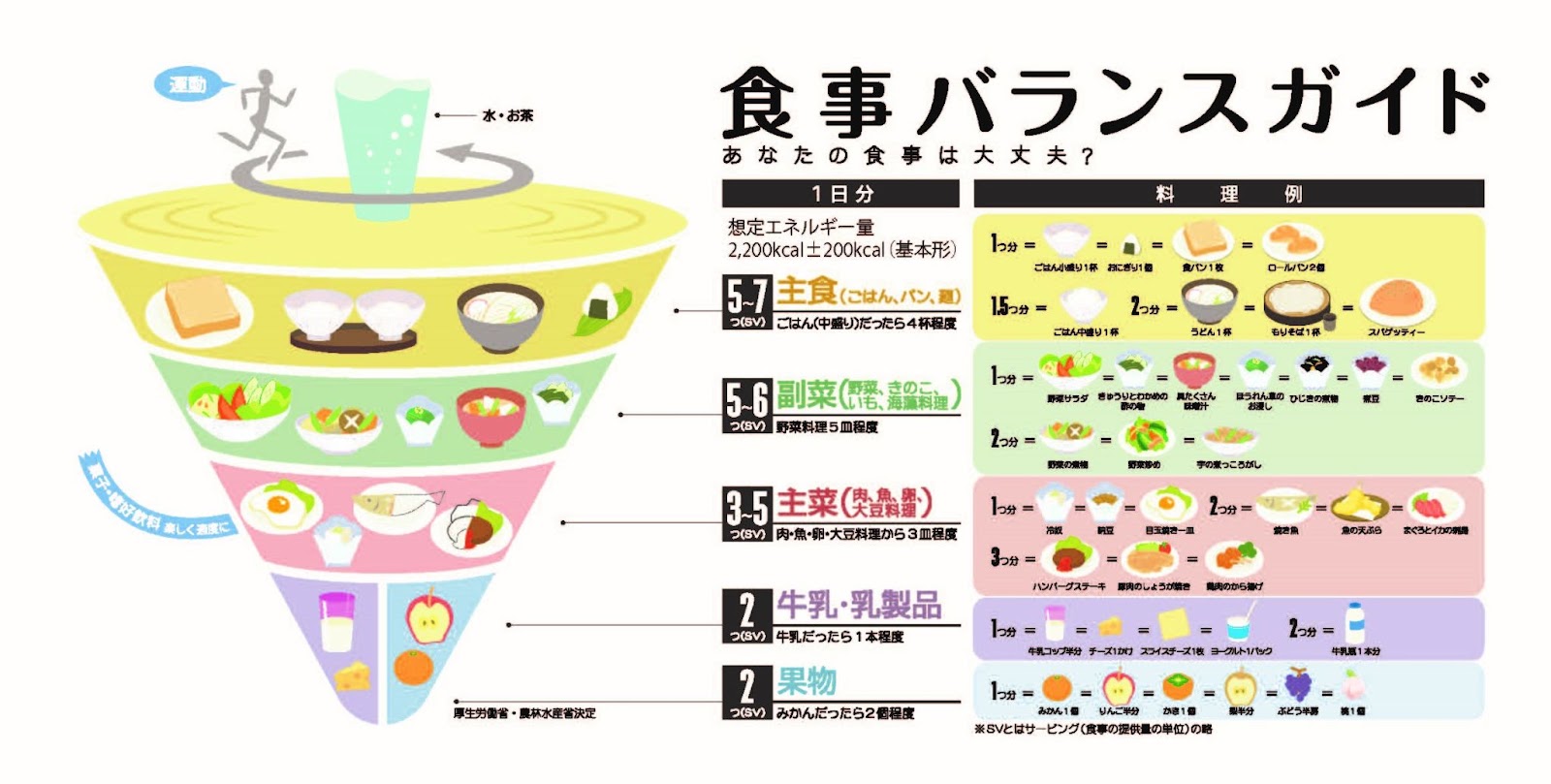

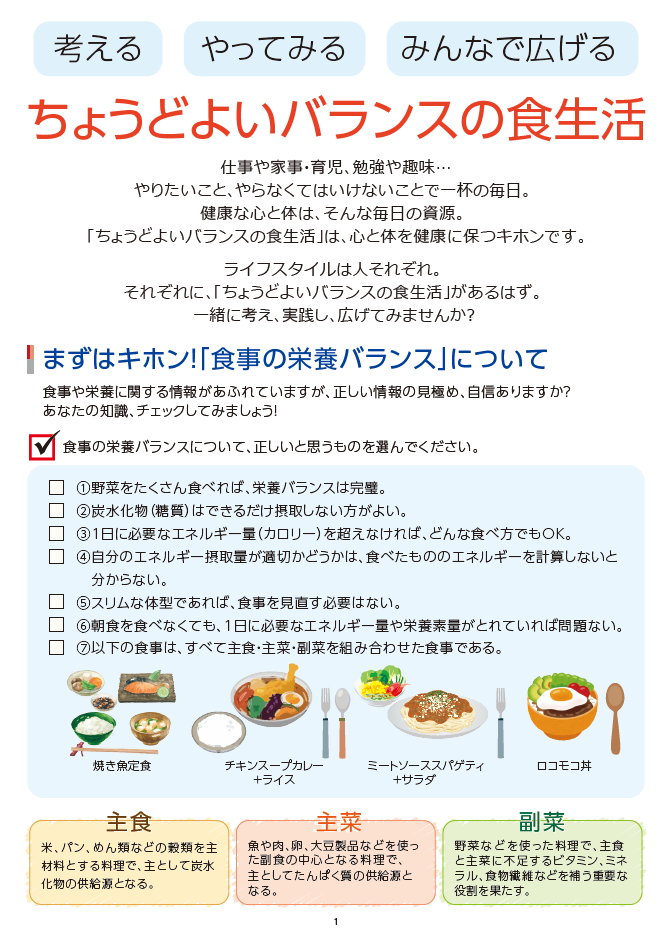

①1日の栄養バランスを補う

引用 農林水産省HP

1回の食事では、栄養バランスを取るのがかなり難しいでしょう。

1日に必要な栄養量を3回に分けることで、適切な量の栄養を確実に摂取しやすくなると言えます。

※栄養バランスについて詳しく知りたい方は、コチラの記事をご覧ください

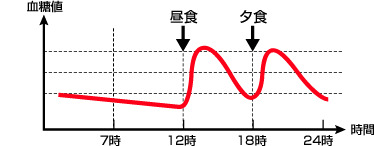

また1日2食、もしくは1食にすると、脳はエネルギーを強く欲します。

そのため、1回あたりの食事量が過剰になったり、空腹感や満足感を満たせる高カロリー・大盛りなどのメニューを選びやすくなります。

結果として、栄養バランスは偏りがちになり、食事の内容や量もあまり良いものにはなりえません。

※自身の理想摂取カロリーを知りたい方は、コチラの記事をご覧ください。

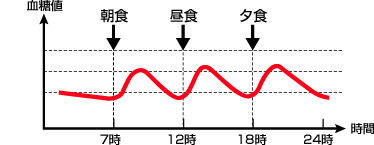

②健康効果・脳へのエネルギー補給

1食抜くと、次の食事の際に血糖値が急上昇するため、糖尿病や肥満など生活習慣病にも繋がりやすくなると言われています。

引用 日本医師会HP

小切間美保教授(同志社女子大学)は、1日3食の重要性について、脳へのエネルギー供給の点から訴えています。

「人は脳活動の栄養源であるグリコーゲンを1日当たり約120グラム必要としている。だが、肝臓で作られるグリコーゲンは1回の食事で最大60グラムが限度で、5~6時間しかもたない。食べ過ぎないで1日2食を実践したとしても、グリコーゲン不足になる可能性がある。」

また白澤卓二教授(順天堂大学)は、「脳に行き渡る栄養源が不足すると脳の萎縮を招く。3食をきちんと取ることで萎縮を防げる」と語ります。3食の習慣が老化やボケ防止に役立つ可能性があると強調しています。

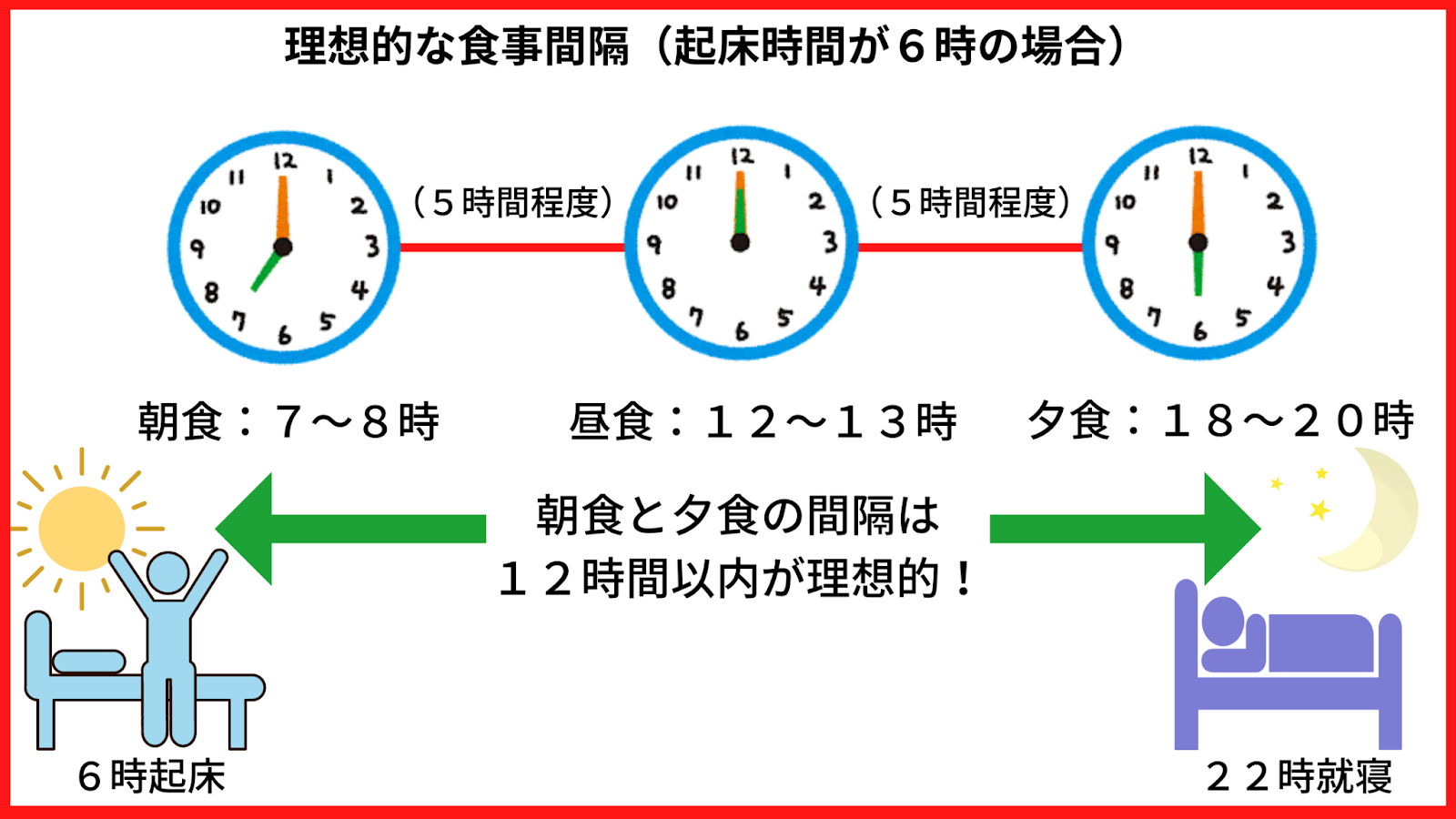

朝・昼・夕と食事を取る際に、食事と食事の間は5時間前後が適切と言われています。

なぜなら、食べたものが消化され脂肪燃焼が始まり、適度に腸が休めるのが5時間前後。

さらに上記のグリコーゲン不足を予防する観点で考えても、食事と食事の間はおおよそ5時間前後が適切になってくるのです。

※朝食抜きと生活習慣病の関連性は、コチラの記事をご覧ください。

③体内時計・腸内環境・自律神経を整える

規則正しい食生活や、栄養バランスの取れた食事は、体内時計や腸内環境を整えます。

朝食は1日の始まりスイッチ、昼食は消費エネルギーの補填、夕食は明日への体作りなど、体内リズムの形成にも役立っています。

引用 農林水産省HP

また食事をすると、幸福感を味わえる場合もあります。

これは脳内伝達物質「セロトニン」の生合成に重要な必須アミノ酸「トリプトファン」などの栄養素によってももたらされますが、大切な人と一緒に食事をするだけでも幸福感を味わえます。

食事で心の安定を得られると、自律神経が整えられ、腸内環境の改善や、リラックス効果が期待できるのです。

しかし朝昼夕としっかり食事をしていても、ただ食べるだけや食事内容が悪くては意味がありません。

また食事の間隔が極端に短かったり、食事の時間が遅いのも、あまり良い影響はありません。

引用 農林水産省HP

栄養バランス・量・時間・環境などをしっかり配慮した食事でこそ、食事本来の健康効果が得られるというものです。

しかし1日何食が健康に一番効果的なのかは、未だ研究途中です。

今後、私達の食事の状況や食物の状況などによって、現在よりも健康的な食事回数が見つかるかもしれません。

なお、朝食が健康に及ぼす影響として、以下のような報告もされています。

▼朝たくさん食べるとダイエットが容易になる?

1日の食事の大部分を早い時間に食べても遅い時間に食べても、身体がカロリーを代謝する方法には影響しないようだ、という英国アバディーン大学からの研究報告。

とはいえ、朝に最大の食事をするとその日の遅い時間の空腹感が減るようであり、現実世界におけるダイエットを容易にするかもしれないという。

研究者らは、エネルギー消費と総体重減少は、朝と夕方の食事で同じであることを発見。

被験者は、4 週間の各期間で体重平均 3 kg (約 7 ポンド) 強が減少した。

「参加者は、より多くの朝食を食べた日に食欲がよりよく制御され、残りの時間に満腹感を感じたと報告しました」とジョンストン教授は述べている。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413122003448?via%3Dihub

今や、食事には健康目的だけでなく、接待などにおけるコミュニケーションツール、文化の伝承、マナーの取得など多くの楽しみ方が存在しています。

昔とは違い、食べるものが増え、食事と健康の関係性や、効果、栄養素など、食事に関する情報が多く発信されています。

そういった情報を有効活用しながら、自身の健康観に合わせて食事を楽しむ時代へと変化しているのです。

前回ご紹介したスポーツ同様に、食事も個人の人生を充実させ豊かにするという健康観に大きく貢献してくれると言えるでしょう。

今年の秋はぜひ、ご自身の健康観や食事を見直し、有意義な「食欲の秋」をお過ごしください。

トキワ薬局では、健やかな生活をサポートできるよう、健康情報を発信したり、お客様へ健康に関する適切なアドバイスを行っております。

体の不調や健康食品、漢方などに関してお困りの際は、一度当薬局へお越しください。

生活習慣を整えたい方も、ぜひご相談ください!

なお当薬局の健康食品は、薬剤師が吟味して取り揃えておりますので、いつでもご相談くださいませ。

当薬局では、新型コロナに関連した抗原定性検査を実施しております。

詳細はコチラをご覧いただき、お電話や店頭にてお問い合わせください。

【店舗情報】

<トキワ薬局本店>

神奈川県足柄下郡湯河原町中央1丁目25−13 TEL:0465-62-3672

<トキワ薬局宮上店>

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上50−7 TEL:0465-63-8103